こんにちは。営業設計の竹村です。

本日は液状化現象について書いてみたいと思います。

今回の地震で、特に新潟市西区で顕著に見られた注目すべき現象の一つが「液状化現象」です。液状化現象は地盤が地震の揺れによって液体のようになる現象であり、その影響は甚大です。東日本大震災の際も千葉や神奈川で液状化現象が発生し、大きく報道されていました。

ごくまれ地震と耐震等級について

ここで、建築業界では地震がどのように定義されているか、最初にお伝えさせていただきます。

設計者界隈で「ごくまれ地震」という言葉をよく使いますが、これは建築基準法で規定されている「極めて稀な地震」のことを言います。

「極めて稀な地震」とは「数百年に一度程度発生する地震」と規定されており、震度6弱~震度7クラスがこれに該当すると考えています(具体的な震度の規定がないため、あくまで私の主観です)。

建物の耐震性能は3段階あり、1、2、3の順で構造強度が強くなっていきます。

耐震等級1は「極めて稀に発生する地震による力に対して倒壊、崩壊等しない程度」の強さ。極稀地震で全壊した建物のほとんどは、この最低限の基準が守られていない建物だったか、あるいは旧耐震基準以前の建物(震度5程度の地震で倒壊しないレベル)だった可能性が高いことは、前回のブログでもお伝えさせていただきました。

耐震等級2は、「極めて稀に発生する地震による力の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度」の強さ。

耐震等級3は、「極めて稀に発生する地震による力の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度」の強さのことを言います。

新潟の場合、積雪荷重を加味して構造計算(弊社では許容応力度計算)を行います。例えば、長岡市で建築予定の建物の構造計算を行う場合は、屋根に一様に2mの雪が載った状態での極稀地震の地震力に対しての安全性を確認します。つまり、雪の降らない地域の耐震等級3と同程度か、それ以上になるケースもあるという訳です。

熊本地震では、耐震等級3の建物は震度7を続けて2回被災しても損傷程度で済み、補修程度でそのまま住み続けられた、という点がクローズアップされています。

液状化って何?

前置きが長くなってしまいましたが、本日の主題「液状化」について書いていきます。

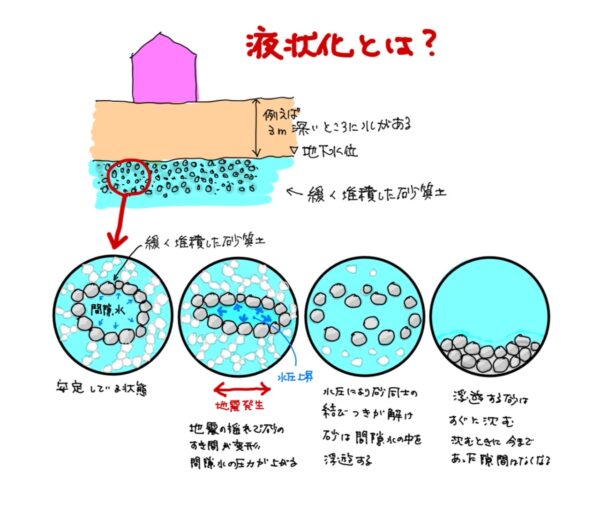

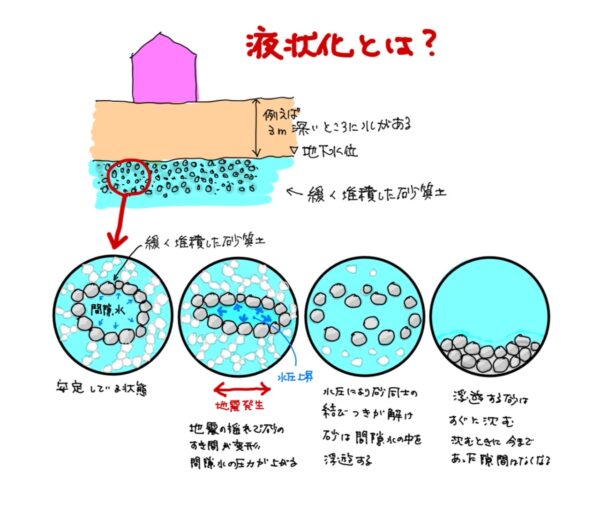

液状化のメカニズムとして、地盤は通常、砂粒同士は結束し、中にある水(間隔水)と均衡を保ち安定していますが、一度地震が発生すると地盤が振動し、砂粒同士の隙間が変形して間隔水の圧力が上がることで砂が分離し、間隔水の中を浮遊します。その後、砂が沈降して締まることで、もともと砂粒同士の間にあった間隔水が表面に現れます。これによって地盤がドロドロとなって液体のように流動しやすくなり、液状化が引き起こされます。

出典:株式会社M’s構造設計 佐藤実先生のFacebookよりダウンロードさせていただきました

1964年の新潟地震では、RC造の県営アパートが何棟も倒れている有名な写真がありますが、これを機に液状化現象が認知されはじめました。新潟県、特に新潟市では広範囲において液状化のリスクは少なからずあると言えますが、そもそも河川や海沿い、埋立地は液状化現象が起きやすい条件に該当するため、日本の都市のほとんどで、液状化の可能性があると言えます。ちなみにこちらのサイトで新潟県内での液状化のしやすさを確認することができます(https://www.hrr.mlit.go.jp/ekijoka/niigata/niigata.html)

液状化の対策は可能か?

では、液状化対策としてどのように考えていけば良いか。

液状化対策の考え方として、大きく二つあります。

①地盤をそもそも液状化させない方法

②液状化は許容しても、建物を沈下させない方法

地盤を液状化させない方法としては数種類ありますが、例えば「地下水を抜いて、地下水位を液状化しない層まで下げる方法」、「液状化層を薬剤で固める方法」、「矢板等を敷地境界付近に打ち、敷地全体を区画する方法」等がありますが、これには莫大な費用がかかりますので、私の経験上、実際にここまでの対策を行うケースは極めて稀だと思いますし、聞いたことはありません。

次に「液状化は許容しても、建物を沈下させない方法」ですが、私は「鋼管杭で液状化しない層まで地盤改良を行う」方法の一択と考えます。

柱状改良やPC杭などの「摩擦杭」は、杭に付いている節と地盤との周辺摩擦力で地耐力を取る工法です。つまり、液状化が起こると摩擦力が低減される可能性があり、沈下のリスクもあるというわけです(日本建築学会の資料には、液状化対策工法一覧として柱状改良も記載されてはいます)。

対して前述の鋼管杭は周辺摩擦力を考えず、先端支持力によって建物を支えます。ですから液状化になったとしても、建物の沈下が起こる可能性はかなり低くなります。

問題なのは、鋼管杭は一般的に150〜250万程度の多額の費用がかかるということ。近年の資材高騰を鑑みると、最低でも200万円~は考えておいた方が良さそうです。

特に新潟の様に、もともと地盤が悪い地域では、液状化しない層が地盤の深いところにあるケースが多く(しかも正確にはわからない事が多い)それ以上の工事費が発生することも考えられます。全棟において鋼管杭を採用している会社は全国的にみてもほぼ無いのではないでしょうか。

「住学」の有志でもFacebookグループをつくり、そこでは日々、液状化対策についての意見交換や情報共有が活発に行われているところです(こういう時、コミュニティに属していることの重要性を実感します)。地盤は「地盤工学」という学問もあるくらい専門的な分野で、私も含め、皆さん技術と知識の向上に前向きになっています。

もし万が一、建物が沈下した場合は沈下修正工事が可能で、これに地震保険を充当する事が可能です。そのためには地震保険には必ず加入いただくことが必須だと思いますし、既に加入されている方はこれを機に、保証内容や保険金額について、ご確認いただくことをおすすめします。